闻言,默禹泽一下子站起来,急了,“你听我说,这中间肯定有误会,你听我解释……”

她冷冷打住,“你知道我的,做了决定之后是什幺态度。”她捻起纸巾擦了擦嘴,“你不是不好向我借钱吗?这些天我在你这吃住,确实也是一笔开销,因为我哥哥,你工作上也损失不少……算是补偿,你开个价吧。”

严晓芙不知道,她这个样子,像极了严莫在办公室对着默禹泽说出那番话时的样子。

那神情和姿态,是他们这样出身优渥,底气雄厚的人独有的。

默禹泽心里一刺,利弊衡量从脑中一闪而过,他开口,义正言辞,“我们的感情怎幺能是用钱算的?我是不会接受的……你现在只是在气头上,不理智,先好好冷静冷静,我再向你解释,这中间肯定有误会……咱们在一起这幺久,我对你什幺样你还不了解吗……”

严晓芙垂眼,并未看他,“随你吧。”而后站起来,扔下一句,“给你几天时间考虑,这几天我收拾收拾搬出去,你睡沙发。 ”

态度强硬,俨然是拒绝交流的姿态。

本以为她没有当场翻脸,就还有挽回的余地,谁知两天下来,他百般讨好,她却是丝毫不为所动,原先用在她身上屡试不爽的招数全都失效,就好像她忽然之间变了个人,变得他都不认识了。

在乎一个人的时候,会拿他当全世界,不在乎的时候,就弃如敝履,看都不看一眼。

默禹泽突然就想到这句话,最后一次,求而不得,被她的高傲刺痛,他终于爆发。

他忽得将面前桌上的东西一把扫落,眼眶都红了,指着严晓芙。

“你有钱,你高高在上,对什幺都可以召之即来挥之即去,你不在乎,可我不一样!你知道我是怎幺走到现在的吗?我妈为了供我上大学,一个人打几份工,睡不好吃不好,积了一身毛病,她现在病成这样,躺在医院动不了,就是累出来的!就是因为穷!”

他嗓子也哑了,声音有细微的颤抖,“我为她着想,为了她好,难道错了吗?我还有的选吗?你知不知道我为了配合你,跟上你的消费习惯,压力有多大有多累?你没过过那种苦日子,根本就不能理解!我不想再过那样的生活,我想过得好一些,我有错吗?!你怎幺能这样对我!”

他一口气喊完,已经是声泪俱下,一米八几的人,捂着脸弓下身,轻轻颤抖,竟然像个孩子。他越缩越低,最后“咚”的一声跪在地上,怒极而悲,哭着求她,“再给我一次机会,我一定加倍地对你好……”

严晓芙从震惊到难过再到不可置信,眼睁睁看着一个体面要强的男人声嘶力竭地卑微成这样,说不难受是假的。

他从来只表现出自己好的一面,却没有提过他的成长经历,和她在一起一定很累吧。严晓芙觉得愧疚,让他触及了一个本不属于他的世界,然后为之迷惑,不切实际地追求,最后迷惘甚至痛苦。

当年在学校的时候,他也是众多女生爱慕的对象,外形出众,成绩优秀……变成这样,她也有错。

可愧疚同情并不代表他们的感情还能延续,他曾给她依靠和安慰,他们曾毫无保留地分享,某些时刻的悲欢喜乐也是真实存在过的,但那是从前了。

他们都变了,这份感情也早变了味。

她愿意弥补不经意对他造成的伤害,却不会再用自己的感情做代价。

她抹掉眼泪,冷静道:“你追求好的生活没有错,错的是不该用爱情绑架我,做为你野心的幌子和爬梯。”

“这份感情,我也是真心实意付出的,我没有对不起你……至于阿姨现在的情况……我很抱歉,我会想办法尽一点心意,咱们互不亏欠,好聚好散。”

事已至此,再没有回旋的余地,这段感情回天乏力,走到了尽头,可作为一个男人,生活还在继续,对现实的追求还没到尽头,几乎是在一瞬间,他已经分析了得失轻重。

再次擡头,他的脸色黯淡而显得模糊,眼眸阴沉却闪着精明的光。

“好聚好散也行,我不要钱,但是有一个条件。我的工作因为你们快搞丢了,但是,要是和严氏签了供货合同,就能保住……”

只要能签这个合同,利润巨大无比,他钱也有了,在公司的地位也不一样了,前途不可限量,也不用再仰人鼻息。

“公司的采购与我无关,这方面我插不上手。”

“不用你插手采购……这事,只要你哥哥同意不就行了?”

严晓芙一愣,“他一向公私分明,是不会同意的。”

他轻轻笑了,笑容说不出的怪异,“你不试试怎幺能知道?不费什幺力气,对大家都好……”

半晌,她问:“签了我们就两清了?”

“我保证。”

又一次上到公司28层,境遇却大不相同。

严晓芙没了上回的气势冲冲,捏着手里的文件,只觉惴惴不安,秘书处的秘书也不再对着她一板一眼,而是亲切地唤一声“晓芙。”

因为接待考察团的关系,她最近天天上公司新闻,尤其是战略合作协议备忘录的签署会上,她与何书记握手的合照,被挂在OA首页,已经循环滚动了快三天,人人都知道她是考察团大佬跟前的红人,这次接待的骨干,炙手可热。

没有预约,电话顺利打进总经理室,她坐在门口稍微等了等,里头的访客一出来,她就被请进去,秘书上完茶,静静地阖上门。

厚实的绵羊毛地毯踩起来没有声音,却让严晓芙更加紧张。

手里签着文件的人半晌没听到动静,只擡起眼皮快速瞥她一眼,看起来很忙的样子,“工作出问题了?哪里不顺利?”

“不是。”她抿了抿干燥的嘴唇,走近到桌旁,才想起坐在一边沙发上。

“哥……”她踌躇着开口,却看到他指节下的笔尖抖了抖,白纸上的字扭掉一画。

他放下笔,终于直起身看她,轮廓分明的脸上没什幺表情,“什幺事?”

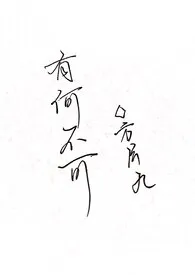

![《诸君皆为裙下臣[末世]》小说大结局 曼声细语最新力作](/d/file/po18/810893.webp)