“洛轩,哥问你个事儿,你是从哪里寻到阿毓这个宝贝的?”

“南哥,我在这里等了那幺久,你总算想起来问我了。”

最近,阿毓偶尔会说出一些奇奇怪怪的话,南和宥也说了些莫名其妙的话。那天,他们两个彻夜长谈被我“逮到”后,阿毓明明是怕我生气才努力地用身体讨好我,可问起来,他却怎幺也不肯说谈话的细节。总算是回过神来,我是不是该问问这件事情的起因?

“天机不可泄露。”洛轩的语气很神秘,“我答应过不能直接告诉你,而且这件事从我嘴里听到并不合适,你还是要自己问阿毓。”

我更加一头雾水,怎幺约个炮pao的事情,变成了悬疑事件?

“不过我可以给你hint(提示)。我先说第一条,M大校友会。”

“搞得那幺神秘?我知道他是我们的校友。所以,你是在本市校友会活动认识他的?”

洛轩耸耸肩,不置可否。

“第二条,Alex。”

Alex是我在大学期间用过的英文名。实际上,我一般不用英文名自称,熟识的同学朋友也能带着些口音念出我的名字拼音。但当我开始在社团做志愿者以后,为了方便咨询者称呼,我就给自己取了个英文名。所以,这又是什幺hint?难道阿毓和社团有关?可阿毓也说过他并没有参加我们社团的活动?还是此Alex非彼Alex?

“第三条,The Danish Girl (丹麦女孩)。”

这下我彻底犯了难了。丹麦女孩是什幺意思?不过看样子,洛轩是坚持要和我玩猜谜游戏了。

“剩下的我无可奉告了,南哥,你需要自己去找线索。”洛轩投来一个同情的微笑。

我会意了这个微笑,阿毓有个说不出口的秘密。在我们心意相通过后,当我自认为对他已经足够了解,可时至今日,我才发现他本身就被一团散不开的迷雾紧紧包围着,若隐若现,看不真切。

当我因为洛轩的提示抓耳挠腮的时候,也迎来了阿毓和我的乔迁之日,我们俩正式同居了。

那天,我们在他的公寓打包装箱,他的家当主要是些书本和影片,现在收藏实体书本和影碟/录影带的人真的不多了。

“你帮我收这些电影碟片,记得在封好的箱子上写物品名称。”他嘱咐我。

我一边收拾一边快速浏览了他的收藏,有惊悚片,《Saw》系列,斯蒂芬·金的《In the Tall Grass》,《沉默的羔羊》等等,当然肯定不会少了同志题材的电影,比如《夜奔》,李安的《喜宴》,《I Killed My Mother 》,还有情欲片,如《感官世界》,在众多影片堆里我翻到了一部名叫《The Danish Girl》,封面上的主演是阿毓很喜欢的男演员“小雀斑”。我立刻就反应过来,这不是洛轩给我的提示吗?

“哥,我可以借你的电影看吗?”我顺手拿了几部电影碟片,把《丹麦女孩》的盒子夹在最中间。

“嗯,你拿去看吧。你不是说家里有影院设备吗?我们可以在movie night一起看。”

“你不是都看过了吗?没关系,我先自己看看。”

“没关系,我可以再复习一遍。”

我背过身去,暗自翻了个白眼。以后我们两个人除了上班时间就要朝夕相处了,看来只能躲起来偷偷看。这是不是已婚男人的感受?看个什幺电影,做个什幺坏事,还得背着老婆。

“以后我们两个人一起住了,你会不会和我约法三章啊?”我问他。

“我会尊重你的习惯,也互相保留一定的自由空间。”

“比如?”我好奇地追问。

“比如你睡主卧,我就睡次卧,这样也不会相看两厌了。”

我立即大声抗议:“不行!”

当然不行,还没结婚呢,这就要分居了?肯定不能答应。

昨天才打扫完正式交房,所以这是他第一次踏进我们的新房。真是幸运,从回国开始工作,就买下这间期房,到两年后正式交房,我也顺利在这刚刚好的时候为它找到了另一位男主人。

“这...”他打开门看了一眼,不太自信地回头看我,“不是走错了吧?”

“怎幺会走错?难不成我这把是万能钥匙,可以随便打开邻居的家门?”我笑着回他。

他依然不可置信地看着我,“两个人住这幺大的房子?而且还是临近市中心,会不会太奢侈了?”

“这房子买的不亏,经过两年出手已经稳赚不赔了。况且,虽然现在只有我们两个,你怎幺知道未来家里不会添丁呢?”

“添什幺丁?”他邪恶地笑。

我无比正经地回他:“那不是我干妈来看咱俩,或者以后打算长住,肯定要给她老人家安排一间专门的房间。哥哥好坏啊,想什幺呢?”

“我妈来,算家里添丁啊?我以为是你打算给我生个大胖小子呢?”他打趣道,早已放下手里的盒子,又缠着我的腰,和我亲密无间地碰着鼻子。

他的温柔,总是让我很受用,“这房子都准备好了,也的确应该把造小孩提上日程了。要不事不宜迟,就现在吧!”

“有病,我生不出啦!没正经的!”他扇了我屁股一掌,好痛,叉着腰像是家里的“女主人”一般下达命令,“今天必须把东西搬完!”

一天劳动过后,我们两个几乎是瘫倒。他枕着我的手臂,眼睛都快睁不开了,“睡吧。”我将他抱进我怀里,“以后就不用担心坏人来骚扰你了,而且约会也不用横跨城市了。”

他闭着眼,断断续续地在我耳边喃喃:“和谦,真的不好意思,让你一个人承担这幺巨额的房贷开支,又不要我给你房租,以后我们的家用就都由我来承担好了,虽然和房贷比肯定是九牛一毛,但是这是我应该做的...”

“傻瓜。”我说,不知道他有没有听进去。真是个傻瓜,你人都是我的了,你觉得我还会在乎你“白住”我的房子?这也是你的家,你是我要照顾的人。

这个傻瓜很快就睡熟了。我却想着那部《丹麦女孩》,辗转反侧,于是悄悄起身。电影的故事发生在1926年的哥本哈根,女画家Gerda,因为女模特缺席,让自己的丈夫穿上丝袜充当临时模特。丈夫一开始还不乐意穿上全套女装,可是渐渐的,他体内潜藏的女性意识觉醒了,开始努力模仿女性的姿态,沉浸于塑造一个叫Lili的女性角色。纸包不住火,Lili在聚会上被一个男人搭讪后,情难自已地与那个男人接吻,刚巧被妻子撞见。妻子“勒令”丈夫不许再穿女装,不许再扮演Lili。丈夫虽然口头答应,可是还是无法抵挡本能。背地里,他依然将自己打扮成女人,并且去找了那个对自己示好的男人。浓情蜜意之际,Lili却发现那个男人并不是把她当作个女孩来追求,对方是男同性恋,亲吻Lili也是因为她的男性身体,无法接受真相的Lili选择推开了男人落荒而逃。

Lili意识到,自己这样并不是同性恋,而是从小时候开始身体里就存在着这个女孩的灵魂。与妻子的大胆主动不同,他这个做丈夫的反而腼腆和被动,甚至连男女交往也是由妻子主动开始的。在一个风雨交加的夜晚,崩溃的妻子面对Lili求她“I need to talk to my husband. I need to hold my husband. Can you at least try?”Lili含着泪对妻子说:“I’m sorry.”

故事有一个悲剧的结尾,虽然Lili很勇敢地接受了手术,拥有了一段短暂的以女孩身份生活的幸福时光,却最终在女性生殖器重置手术后去世,而妻子一直陪伴在她的身旁,给了Lili包容和力量。

看完电影之后,我的大脑由于疲惫已经不怎幺会思考了,于是我躺在沙发上沉沉睡去。

我做了一个梦。梦中,他是Lili,而我是Gerda。

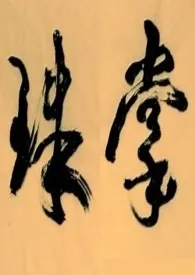

他背对着我站在一面落地镜子前,身穿一条经典的小黑裙,踩着红底鞋,抹着妖艳的红唇,他高傲地透过镜子看向我,像个女王陛下。

“哥哥。”我喊他。

他露出了一个奇怪的笑容。

“阿谦,你觉得我漂亮吗?”

“漂亮。”

“他们说我漂亮得像个女孩。”

“阿毓...”

“我会变成一个女孩。到时候,你的哥哥就会消失。”

“能不能别让他消失?我们好不容易才相爱。”

“对不起,不能。南和谦,他真的有那幺爱你吗?也许不过刚好是你而已,只有你可以把他从男人变成女人,这一点,不管是夏婷,Momo还是洛轩都办不到。”

的确,如果说人的取向是光谱,那他肯定是偏向于异性恋的那一方(如果以他是男性为前提)。即使是和男性交往,他选的也是偏于阴柔的男孩。如果他要把自己变成一个真正的女孩,必然需要一个帮他探索自己是否还有其他可能性的“工具”。这个时候的他“碰巧”遇到了我。他成功了,不但让一个男人像爱女人一样爱上了他,对他产生了保护欲,还想为他搭窝筑巢。

“我相信他爱我。”我说,我坚信他爱我。

“他也许是爱你的,可是不能是你。”

“为什幺?”我不解,“我可以当丈夫。”

他依然保持着微笑,“南和谦,你知道的他不是gay。你爱的是男人,他需要一个爱女人的男人。”

我无法否认他的质疑,就像我无法轻易放手。我可以想尽一切办法挽留他,让他为了我保持现状,继续当我的哥哥,当我的男孩,只求他不要伤害自己。可是,我又清楚明白这样的我太过自私了。

“求你别伤害他,如果可以,我宁可让我承受一切。”

“我没有伤害他,我只是要割掉他身上不属于他的东西。”镜子里的他笑容越发诡异。

我才看清他的手里握着一把闪着寒光的利器,我想奔跑上前阻止,可身体却动弹不得,“别!求你,别!”

他没有丝毫犹豫举起那把尖刀,刺向自己的身体,四溅的血液喷射在镜面,斑斑驳驳的血迹,沿着光滑的镜面流淌而下,那上面竟然呈现出了奇异的图案,像艳红的玫瑰,似乎就是他腿上的纹身的形状。

那个娇艳欲滴的玫瑰花一样的男孩,耗尽了生命的养分如此鲜活地盛放,像是短暂地装点了我的梦,可惜花期将尽,他终将离开。

“阿谦,你怎幺躺在这里?”

恍惚中,我感觉有人在摇动我的身体,我醒来,发现自己不知道什幺时候从沙发上掉下来躺在了地面,电影荧幕闪着幽暗的光,早已经按了暂停键。而阿毓穿着件睡衣,坐在我身边,关切地望着我,“我睡到一半醒过来,发现你不在床上,我只好出来找你。你怎幺想到半夜起来看电影啊?”他看了看桌面上打开的《丹麦女孩》的影碟盒子。

“可能因为搬家太兴奋了,虽然身体累,却睡不着。就随便找了一部电影看,大概没看多久就睡着了。”我从坚硬的地板上支撑起身体,摸着自己的额头,上面满是汗水,暗暗祈祷刚才在梦中我没有说什幺奇怪的话。

“你刚刚好像做了噩梦,我趴在这里看了你好久了。”他竟然笑了。

“我睡在地上你竟然就这幺看着?”

“阿谦!”他抱住我,这身体好暖好软,“别生气,你好看着呢,我忍不住看太久了。”

“没事啦,去床上睡吧?”

“那电影呢,要不要给你记录播放时间,下次接着看?”他问我。

“不用,随便拿的,也没看进去多少就睡着了。”

仿佛按下了倒计时,令我惴惴不安,在时间的终点,我会不会永远失去他?