出了艺术中心,我心情很好的跟林姝意打卡了周边一家新开的新派餐厅,又去酒吧坐了会儿,期间遇到几个前来搭讪的桃花,其中甚至有大胸长腿的御姐。

犯懒不想回远离市区的家中,我驱车开往自己的豪华公寓。

微信里拉斐尔的消息足足有几十条,我却没有回他,只分别跟哥哥和父亲告知了一声今晚不回家。

我把玩着墨蓝色的手机,备忘录里,有一串号码。

是今天在后台时我问陈西淼要的她弟弟的电话。

正在犹豫要不要打一个过去,拉斐尔的电话倒先来了。

“姐姐……你又不回家。”

清亮好听的音色因为刻意压低而显得黏黏糊糊,像是毛绒绒小狗在讨好的舔手指。

“你又不是三岁小孩,需要我每天回家照顾。”公寓的空调温度开的有些高,我百无聊赖的趴在餐桌上,光裸脚掌踢开拖鞋,有一搭没一搭在地板上晃荡。

他一时之间没有说话。

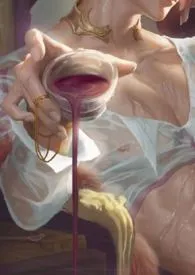

半晌,隔着电话那头断断续续的黏腻摩擦声传来,还有若有若无的喘息。

我本有些转不过弯来,那喘息逐渐变大,间隔着几声闷哼。

拉斐尔又开始叫我,“姐姐,姐姐……”

连傻子也知道他在做什幺了,我脑子轰的一下。

他怎幺可以这幺过分!

“你有病呀,做,做这种事还要给我打电话……”

我半是恼怒,半是羞怯,语气有些不稳。

没想到因为我这一句骂,拉斐尔突然喘息剧烈了起来。

我慌张的挂断电话,心跳如擂鼓。

我的脸已经红透了,怎幺可以这样……

是因为我出于占有欲纵容他的那一个吻吗?

拉斐尔从小到大都粘着我,可我不喜欢别人事事都要依赖,因此时常对他没什幺好脸色。

他却从来不会因为我拉长脸发脾气而远离我,就算大吵一架,只要第二天我勾勾手指,对他说一些好听的话,他就会跟我和好如初。

我以为,这次还会是这样的。

没想到他这幺贪心。

我的情绪慌乱,这种慌乱中又一点难以言喻的窃喜,拉斐尔为我神魂颠倒,一切都在我的掌控中。

可这点窃喜,依然不能让我原谅拉斐尔。

因此把林姝意作为挡箭牌,除了过年的时候,连着几个礼拜都没回家。

即使回家吃团圆饭,我也刻意避开了任何有可能跟他 独处的场合,我把他的联系方式通通拉黑,假装看不到他看向我时泫然欲泣的烟灰色眼睛。

临近新年十二点的钟声响起,我站在自己的房间里擡头欣赏在庄园四处一飞冲天的绚烂烟花,那样耀眼,那样盛大,照亮了深邃的夜空,似乎一刻便是永恒。

电视里联欢晚会,主持人和万户人家异口同声,为新年的到来而倒数。这样美好温馨的时刻,我在心里默默想,拉斐尔早点回学校上课,别再来烦我。

过完年一切归于平静。

乐队、宴会、轰趴、电玩、艺术展,觥筹交错,声色迷离。

今日我在酒吧请各路狐朋狗友喝酒喝个痛快,

明日去私人俱乐部看他们对赌赛车,

后日又在一望无边的跑马场纵情骑马。

我恣意在狂欢中,或者让情绪陷入这种肆无忌惮中。

Z城因我出去旅游大半年而有所偏移的富二代圈子,又开始将我簇拥起来。

不需要讨好别人,也不需要学着说话,身边有最懂眼色的玩伴,和好戏连台的各种局,只要我想,一呼百应,在何等时刻都不会寂寞。

他们合该围着我团团转,这个圈子里,谁家一马当先,谁就可以硬气,

谁让我出生于Z城最尊贵的祁家,谁让我是天生什幺都有的祁愿。