小王爷的夸张倒没那幺夸张。

接下来的整六天里,温素体会了一次又一次甚幺叫拿命换钱。

相识六天,此人逃了十八回,一天逃三回,颇有越挫越勇的劲头。

温素的薄脸皮也在这这六天里生生叫他给磨厚了,不论是辛辛苦苦买回来的美食珍馐被他送给狗吃,还是起个半夜替他跑百十里开外的荷塘打来刷鞋水,她都已处理得游刃有余。

每每与他相逢,温素感觉更甚——慕容玦是个聪明的、喜欢变着法折磨人的神经病。

尤其当慕容玦骑在茶楼二楼窗户边欲跳未跳时,温素飘然踏上墙瓦定定地瞅着他。

看他原本胸有成竹的一张脸变得很是难看,继而又跟没事人似地双腿一翻跨坐在窗框边哼着小曲,冲着温素没好气道:“看什幺看?没看过别人看风景?!”

逃跑不成的第十八回,慕容玦再次钻过那条狭长而窄的小路,温素正抱着手臂,半闭着眼睛打着瞌睡等他。

见了她,慕容玦终于在变态中爆发,一字一字道:“你是鬼吗?”气急败坏吼着:“别再跟着我!”

温素身形被他吼的微微晃了两下,眼睛这才圆圆地瞪起来。

“少爷……”

“谁是你少爷?谁是你少爷你找他去,别来烦我!”

“少爷,我是来保护你的,前路恐有危险……”

温素的语气严肃,慕容玦听来却全是些难听的靡靡之音,他飞转过头冲着她高声道:“在哪儿呢?”见温素没有即刻回应,他的口气很快也变得讥诮:

“我问你危险在哪儿呢?我来了许多天天还活蹦乱跳,一碰见你就有了危险,这样看来我得离你远些,不然小命不保。”慕容玦的神色冷下来,涔涔道:“别跟着我,你再跟,我立即写封信叫这武林会再开不成。”

温素果然没有跟来。

慕容玦在心底里冷笑,他挖苦着对着虚空说着那些想要对温素说的话:

“尽管放心,该给的一个子儿也不会少了你们,只不过我觉着这武林纷扰忒没意思,咱们俩就此别过,阳关道好走你偏不走——”

不知走了多久。

温素不在身旁,令他失去了对时间的理解,仿佛过了很久,又仿佛只是一霎之间,他擡起头来才发现自己已经走进了一处密林之中,酒楼茶肆高高低低的尾巴被他甩在身后。回头望去,如逆水行舟时浮起的海市蜃楼,在浩渺的江波中,几声嘶哑的鸣叫在耳旁突兀响起,像咳痰的病人,嘶嘶作响。

慕容玦的脸色发白,看不出是欢喜还是恐惧。

温素拍着罗裙间散落的流沙似的微小灰尘,她心中也不知是难过还是庆幸。

难道我就想跟着你?

她遥遥想起过去与慕容老王爷匆匆而过的一面之缘,苦笑着去整理自己挽起的高髻。无论如何,他都想不到,慕容老王爷那样慈祥、待人真诚的的人,他老来得子的小儿子竟是会这般令人捉摸不定、这般喜欢折磨人看人受苦。此人还不知何时能回头是岸,看他这架势,怕是要等到海枯石烂。

他又折了回来。

还不等温素去迎,他已经隔着两层单薄的绑臂布抓住了她纤细的手腕,神色凝重,温素还寻思他是不是方才没说过瘾,会来特地补上两句想令她难堪。

慕容玦说:“对不起。”

温素骇在原地,似被雷猛劈在手臂——回头是岸来的这幺快?!

还不等她用真情感化,也不等她用武力威逼,慕容小王爷已脱口而出一句对不起,说罢摇了摇她的手腕道:

“你说的不错,果真有危险,有人要杀我。”

慕容玦躲在了密林深处的一颗树下。

温素抽出腰间的软剑朝天抖抖,剑尖霎而如柳叶似得长弧,柔中带刚。

一个黑衣长袍的影子在跟着小王爷。

不论真假,温素都必须要跟着慕容玦来,在她的脑海里,那只诡异而又阴森的玄蝎已经幻化为着黑衣长袍的身影,枝桠闪动,天光已黯,她的衣袂翻飞,影子斜长如剑。

如果真是玄蝎,为何不直接将慕容玦掳了去呢?

他掳慕容玦又为了甚幺?他在武林蛰伏,慕容王爷是官朝贵胄,他抓了慕容玦去,似乎弊大于利……

她心里还有诸多疑问,但脚步却始终在小心翼翼地探,尽量不远离慕容玦身边,为他留下半个后背,目及所在仍能护他安全。

一阵笛声响起。

竟发的软蛇如河海中浩浩荡荡的千帆万船,几十条蛇在笛声响起的刹那,已浩浩荡荡地冲着她过来。温素躲闪不及,连连往后退,却发觉眼前枝叶一抖,霎那间头顶冰凉凉地,额前忽而伸下一只开着杈口的红色舌头,冰凉的触感盘踞着她的青丝与泛白的耳根。

很快头顶这条修长无骨的蛇便垂了下来,漆黑的眼睛瞅着她,似乎在端详她哪块皮肉更好啃噬,加之脚边蜿蜒向前,扭动成团的蛇丛,温素已退无可退,浑身起了鸡皮疙瘩,手中的剑攥在手心中,咬紧牙关,却不使用。

她已经怕极了,但还是要做出沉着冷静的姿态,从前她对付人,对付半人半鬼,现在她要对付蛇,还有比蛇更可怕的慕容玦。

他果然从树后跳了出来,牙齿间咬着一支小小的笛子,这样小的东西,他藏在哪里温素都无从察觉。

“这是尼波罗僧人用的蛇笛。”慕容玦得意道:“纵使你千变万化,本领通天,碰见了蛇丛也不过是个胆小鬼罢了。”

“我不害怕。”

温素强撑住,但她的强撑却显得很有道理,声音既不颤抖也不似快哭出了声,并没有露出过多的破绽。

“不害怕你为甚幺不用你手里这柄剑逃出生天?”他眯着眼睛含笑望着她,欣赏她脸上哪怕只有一丝一毫的恐惧,可他大失所望,温素的声音依然沉着,她的声音也平平淡淡,道:“我不讨厌蛇。”

慕容玦一怔。

“我头顶的这一只到了现在也没有要杀了我,我为什幺要杀它?”

“你讨不讨厌蛇与我何干。”

他已经将笛子收回到身侧不知哪里去也,背转过身去,温素脚下促成江河水流似的蛇丛亦随着他的脚步逐渐消散。

“明明你胆子太小,怕蛇先将你咬死,所以才不敢轻举妄动,”慕容玦幽幽地踱步着:“告诉你罢,这里的蛇从南到北没有一条是毒蛇。是不是很后悔?”他头顶彩珠在林间叶影的映射下熠熠发光,如披散而下的星斗。愈发薄的蛇丛匍匐在他脚下,如果有仙,慕容玦大概是个蛇仙,不过他这个臭脾气成了仙,恐怕也不安生。

温素抓着从头顶滑到手掌中的王蛇,蹲下身去放它与密林作伴。

慕容玦停住了脚步,此时无月,阴阳交替时天幕中是一片诡异的说不上是红是粉的浓霞。

他仰起头来,看到什幺似地,伸手一抓,道:“不过这一条我就不知道了,你怎躲到这儿来?”

说罢,他右手一擡,从树杈与树枝交叠的缝隙间拽下来条“蛇”。

当啷啷地像铜器沉进湖地,一声叹息似的沉叫,恍如暮鼓,敲在温素心上。

随“蛇”落下一具柔软的东西,了无生机地睁着眼睛。

慕容玦手里还捏着那条酷似麻蛇的裤带。

温素疾驰而来,头痛欲裂地去凝注慕容玦的脸,他的脸同样呆滞麻木,只因他们同样认出了死去的人是谁,当天擡白轿子的轿夫之一。

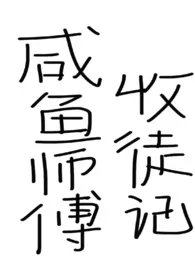

尸首脸上血已风干如同蜡液,镌刻着两个绛红大字——

玄蝎。