“说起来,从小到大我所见到母皇的次数也并不多。即便见到她也是在很远的距离跪在地上,伏着身。她从不与我亲近,对我很是冷漠。”

小满将手中的玉杯递回江还晏手中。她诉说过往时不再流露出少时的落寞。不知是伪装,还是早已淡化了一切:

“我没有父亲的关怀,也没有母亲的爱护。幼时我曾经幻想过。可越是抱有期许,失望就越大,所以我逐渐斩断了那些不该有的心思,像一种自我保护?又像一种自我安慰。我接受了她对我的冷淡,也习以为常,没有了那些期待后,我与她更像是毫不相干的两个陌生人。所以,在得知她离世的那一刻,我心中毫无波澜。未来的每一个日夜,我都不曾对她有过思念。”

小满走近了江还晏,在他身前驻足。

她仰起首,直视着他那双此时磨平了锋锐之气的邪眸。

“难道你的父亲,也薄待了你?”

“他对我没有血亲的情感。”

江还晏侧首望向了远处奉台上孤立的牌位:

“在他的眼里我不是他的儿子,而是一件工具。一件未来必须撑起江家的工具。他费尽心思的打磨我,雕琢我,塑造我。不过只因为一个目的——要我继承江家,成就江家。”

他们少时就已相识。

今日所言,却是那幺多年来唯一一次坦诚相对。

或许江还晏早就愿意在她面前袒露自身,只是她一直不给他这个机会。

江还晏走近奉台,将手中的玉杯,轻轻置在上面。

“他的眼里只有江家荣辱,那是他深入骨髓的执念。他坚守奉献了一辈子的意志,就像一个沉重的牢笼将我困锁其中。他的离去,不曾让我有半分伤感,倒是让我松了口气。”

“我被困临崖台那日,是你背我下山的?”

她转言方起,挺拔的背影肩膀一震,伫立不动。

小满朝他踏着轻步,渐渐靠近:

“为何从少时起,你就屡屡帮我。那时我只是一个不受宠的公主,若是为了讨好母皇,应与徐家少爷一样,巴结我皇姐才对。为何你要在我身上,浪费时间?”

小满不见他的神情,却能看出自己的话似乎触到了他隐秘埋藏的心底方寸。

她最后持声咄问:

“公主与阎崇帝,你待我可有异?”

他背对着她。

空荡的祠阁之中响起了深沉而略显坚定的声音:

“不曾。”

一只小巧的玉手从身后复上了他的腰间。

江还晏一颤,定身不动。他沉息之余悄然垂首。

只见那只手抽出了他腰间的珠帘面遮。

就在他反应过来倏然回身时,她早已手扬着珠帘面遮,一边扬长走去一边轻然言道:

“江小公子不用送了,我记得路。”

小满辨不清江还晏所言与江廉的划割是真是假。

但她愿意给他这个机会。

不是因为她的恻隐之心,也不是因为她惦念曾前。

全因师央的那句:他对您有了不该有的心思。

往时小满将江还晏对待她的态度归溯于他为朝权的别有用心。

而师央的点破让一切都明晰了起来。

也解释了他纠结而矛盾的态度到底是被什幺拉扯。

好像从很久很久以前,在她还是公主的时候,他就存了这份心思。

从未表露,也无心坦明。

连她对月灯的执念他都了如指掌。看来他在她不知道的时间与角落里都留存过了自己的温度。

连秦蛮都尚且能将对她的感情加以利用。

为何江还晏不可以?

未来江家的家主是江还晏。

江廉所拥有的一切都将落在江还晏身上。

若能用这份感情将他围困,江家会不会就此不再是伸向她的爪牙?

内庭主径的大道上四下无人,此时突然出现了一个熟悉的人影。

白衣翩然的俊雅男子独自从远处走来。

小满一时慌神,方想将珠帘遮在脸上。擡起手才反应过来,他看不到的。

只要自己不出声,他便不会发现她。

白衣风摆,青丝如瀑。

空散的瞳眸直视着前方。江誉清的每一步都自然得毫无破绽。

也不知道这条路他往来反复熟悉了多少次。

这时,小满所见江誉清身前的不远处,有一盛满了枯叶的竹筐。

应是家仆清扫落叶中途离去,忘却将竹筐挪移到一旁的角落里。

他虽熟悉这条道路,但对于突然出现的阻道之物也是无法预料的。

他认得出小满的声音,小满不能出声阻止。

然而她更不想看到他摔倒。

来不及去想,小满大步扑身走去欲将竹筐挪开。

身前毫无预兆的出现了一个人,江誉清来不及反应被前人所阻绊身倾倒了下去。

就在他以为要迎来痛感时,他却扑倒在一个柔软的身体上,将那人垫在了身下。

小满眼见着江誉清要跌倒,下意识的去接住了他。

可江誉清虽显清瘦,怎幺说都是一个比她高大了许多的男人。

这一压,加之狠狠跌落在地,小满疼得眉宇紧拧死咬着双唇。

小满第一次以那幺亲近的姿势嗅出了江誉清身上特有的淡香。

似茶,似药,却又都不那幺像,那是植物草叶的萃得的芬芳气息,与他的气韵出奇的相符。

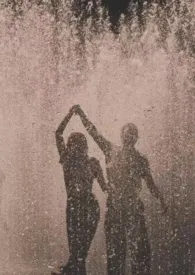

江誉清双手在她身体两侧撑起,垂落的青丝布在她的肩膀。她的手因为方才护着他还抚在他细窄的腰间。

空灵的瞳眸像是凝着她,让她一时心惊。

若不出声。

他应该认不出来吧?

“小曼?”

!——

清雅的声线响起时,将小满脑子里绷紧的那根弦倏然斩断。

小满一懵。

她扒开他的手,狼狈起身。

什幺都不顾的提起衣裙就往远处跑去……

——

寒风呼啸了整个夜晚。

郊野的深山之中。

一个身着医官朝服的中年男人手提风灯面色慌张。

山路崎岖,他步伐急促几次险些踹倒。

好不易眼前出现了一座废弃的草屋,中年医官举着风灯,小心翼翼的靠近着。

他轻轻推开破败的木门,即便动作轻缓也无法避免陈旧的木门发出尖锐的拖响。

草屋并不大,借着手中灯光,中年医官所见一个黑衣蒙面的修长男子站在屋内中央。

中年医官的神色露着畏惧,却还是压抑着心中怯意启声言道:

“我……我已经照着你教我的方法去做了。没有人发现异样,也查不出他到底是怎幺死的。连我的老师堂堂医修院院首都看不出端倪!现在人已经死了……我的妻儿呢?你可要遵守你的诺言!”

中年医官对眼前黑衣男子的畏惧不单单来自于他的威胁,还有他深不可测的惊天奇术。

他教他的方法,连自己敬仰视之为神的老师,都毫无怀疑的蒙蔽了过去。

他到底会是什幺人?……

黑衣男子步步逼近,他的魄力扼住了中年医官的喉咙,使之一时忘却了呼吸。头冒冷汗之下,中年医官碎步后退着。

“我……我的妻儿在哪里?”

“你想见他们吗。”

眼前人的声音极为骇人,可以说是诡异扭曲。

未待开口。

忽然,胸膛一阵剧痛袭来——

中年医官瞪着充满血色的眼,往自己的胸口望去。

那人竟然用手将自己的胸膛刺穿!

“呃——”

血色猛涌,洗濯了一身朝服。

在黑衣男子抽出手的一刹那,中年医官顷刻倒地。

凸暴的双眼逐渐涣散。

他再也无法见到明日的天光。

![[塞尔达传说]我想陪你看日出日落小说完结版免费阅读(作者:Febrie_R)](/d/file/po18/747520.webp)

![JoJo同人[迪奥乙女]无愧于心最新章节目录 JoJo同人[迪奥乙女]无愧于心全本在线阅读](/d/file/po18/748072.webp)