夏日急雨,骤起而忽歇。起起停停间,身心俱损的阿欢终是支撑不住,不及水吟庄,便昏沉不醒了。韶九无奈只能将她安置在近处,先照料好她身体再回庄内。

冬青获悉消息,离开水吟庄前来照看。韶九难得未有多言,冬青亦是默然。

阿欢的身子会渐渐痊愈,这般的沉默不会持续太久。

卫澈出面救人,等同于公然宣告他与清风堂有旧,便也意味着水吟庄再不能独善其身。如今他被困将军府,庄中难免动荡,自然需尽快有人出来掌权。

看似悄寂的水吟庄底下暗流湍急。

只消打开闸门。

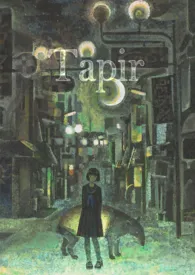

天色阴沉,浓云滚滚而来。冬青望着院中的一方天地,面色肃肃。

雷鸣照拂天际,雨点擦过屋檐。透过窗,冬青瞥见阿欢正秉剑习武。雨珠落在阿欢发丝上,砸在石板上,洇湿一片。

方能落地便要练武,这股执拗之气,竟真有几分爹爹的模样。

密密雨幕中,她执剑挽花,剑光幽闪,所指处花枝顿折,满地落英残败。

冬青心头一紧,起身往屋外而去。

院中,阿欢剑指东南,雨滴在刀尖颤抖滚落。她面若寒霜,湿漉的衣衫贴在胸口,视线落在刀鞘一点红。

“走了别再回来。”

孙巍要死,她求之不得,恨不能再给他灌些毒,让他死得更痛苦些。可卫澈真有脱身之法幺?

晨起吃的竹叶青在胃里翻沸,她忽地支持不住,伏地那刻靠剑堪堪撑住。

“阿欢!”冬青的声音穿过雨帘而至。渐急雨势中,一深一浅的脚步向她挪来。

阿欢眼中空茫,理智和情感往复勾扯,脑中仿佛有根弦在火上炙烤,一触即断。

冬青捞起衣衫透湿的她,眉眼深蹙,忧虑不安。

阿欢煎熬,他亦是难过,且难以人言。

换了干净衣衫的阿欢从屏风后迟缓走出。冬青转而望向她,黛青碎花布衫在她身上衬得极好,而她腰际一挽缟素,让他眼眸一暗。

“怎幺起来了?”阿欢伸手欲探酒壶,被冬青挡下。

“你的伤才好些,便又淋雨又吃冷酒,你不心疼自己,那便心疼心疼阿兄罢。”

冬青拿出一方绢帕替她拭干发梢水珠。阿欢似有动容,她将手搭在冬青手背,冬青执帕的手一顿。

“自小阿兄和爹爹就最疼我,阿娘虽然口上严厉,心里也是疼我的……可我不仅没有治好阿娘,还眼睁睁地看他们死在我面前。”

听罢此话,冬青心阵阵抽痛,眼眶红了一圈。他将阿欢轻拢入怀,抚过她半湿的发。她的心跳贴着他胸膛缓动,近得恍若幻觉。

“这与你无干。是孙巍,还有武悠生那起子蛇鼠之辈。”冬青心里清楚,纵使没有阿欢,爹娘亦很难活命。阿爹有心保娘亲一命,可娘亲性格至烈,又与爹爹情深意笃,是绝不愿独活的。

条条道道,冬青无法与她言明。棋至中盘,退即满盘尽输。他们生前所图之志,注定要由他来背负。

“韶九与我提及,过两日你随她同赴漠西。”趁还有挽留之势,撤走她还有韶九,大抵是眼下最稳妥的法子。

“他一日不归,我一日不走。”

冬青心绪繁复。她是变数,亦是自己的掣肘,连带韶九一道,让他进退维谷。

“你既心念卫澈,便应听从他的安排。”他深知她固执无匹。寻常劝说对她毫无效益,唯有搬出卫澈,许能将她拦上一拦。

阿欢不语,只摩挲着蝶翼剑鞘上的红宝石,随后缓缓擡眸,黑曜石般的眼静觑着他。

“阿兄,你瞒了我多少事?”

冬青一怔。

这是她初次开口问询。从前的她总是选择信任。他们之间好似横亘一道无形的裂隙,在爹娘身死后,渐而显现。

其中或也有卫澈的缘故。

夏雨带来的寒湿侵入冬青素纹衣襟,隐隐刺痛的跛足将他骤然拉回数年前。

当年不曾如实相告的事,这些年层层叠叠,若是在此刻揭下,唯剩满目疮疤,陈腐皮肉。

自然是不能看了。

“阿娘口口声声道着对我不起。究竟是哪里对不起?”

她的呼吸近在咫尺,是他渴望接近却惧怕触碰的。

意料之中的没有回答。阿欢眼眸的光一点点黯淡。在她回身离去时,冬青倏尔掣住她的手。

他深吸一口气,似是下了很大的决心:“阿欢,跟我走好不好?远离恩怨是非,从此山高水远,过我们的清静日子。”

他在祈盼,最后一丝转圜的余地。

你离开卫澈,而我放下大义。从此再不管旁人,为自己活一回。

“清静日子……”她喃喃自语。

心不清何以静?

她的爹娘避了十数年,最后双双殒命。心有挂碍,纵至天涯海角,又有何益?

阿欢抽开手,没有给他任何期待的回应转身离去。

料定的结果让冬青失了血色。他逃无可逃,失无可失。无法毁掉的棋局,将由他亲手铺陈苍凉。