血磨盘,第一街。

人类妇人跪在地上,她单手摁压着一名男孩的脑袋,迫使他的额头也碰着地面。

妇人呼号着,烈日晒得她汗如雨下:“求求您,黑曼巴大人,求求您了……”

“擡头。”黑伞的阴影下,黑曼巴蹲了下来,单手擒住男孩的下巴。

他的触摸如同蛇鳞一般,滑凉凉的。男孩的双眼惊恐,喉咙咕嘟着咽下尖叫。

黑曼巴左右端详了一会儿,命令道:“张嘴。”

“不、不要!”男孩再也忍不下恐惧,胡乱挣扎起来,手臂甚至无意间打到了黑曼巴的脸上。

“你做什幺!”妇人惊呼着,狠拍男孩的脑袋,发抖地望着黑曼巴,“啊,您、我,对不起、对不起!请您原谅这个无知的孩子吧!”

黑曼巴什幺动作也没有,只是耐心重复道:“张嘴。”

“是、是!”妇人慌张地抓住男孩,强行将男孩的嘴掰开。

男孩的牙齿因惊恐而战栗着,尖锐之处甚至将妇人的手指刺出血来,而那妇人却不管不顾,只是讨好地向黑曼巴讪笑。

嚓。极微弱的声音。似有什幺小片的东西,飞进了男孩的嘴里。

妇人急切地将男孩的嘴合上,见那小小的喉咙咕嘟得动着,眼里忽地流下泪来。

“得救了,得救了!我可怜的孩子啊,你吃下了先驱的血肉,折磨你的病马上就会好了!”

妇人的额头咚得砸着地面,膝行着亲吻黑曼巴的脚背,大声叫道:“【先驱·黑曼巴】啊,荣耀归属于您,愿您接纳我虔诚的忠心!”

“我应允。”他点头。

鲜血顺着黑曼巴的手指流淌,他的指背已是去了一块皮肉。不过,他却似感觉不到疼痛一样,只是如往常转身离开,好似神明回应了信徒的祈愿。

而直到他的身影再也看不见了,那妇人也仍是跪在那里。

黑曼巴慢慢走在街上,见到他的人无一不鞠躬行礼,只有前方一人敢于站在那里。

雌性夜兔的双眼闪着寒光。阳光之下,她的皮肤雪白,宛如一朵怒放的冰莲。

黑曼巴的嘴角不自觉地扬起。

他单单是望着她,喉咙便不禁干渴起来。猩红的画面浮现在脑海中,让他兴奋得现在就想掐住她的喉咙。

“阿·迦·叶。”他低声道,“你是来杀我的吗?”

她的声音冰冷:“我不记得,我有允许你这样称呼我。”

“是吗?可我偏要那样叫你。”

黑发飞扬,黑曼巴的眼中满是愉悦。

“阿迦叶,你的不愉是我的喜悦,你的苦痛是我的良药。早知你会露出这样的表情,我该更早杀了蝎针才对。”

“你这家伙——”阿迦叶的银牙咬得死紧,拳头攥得关节发白,如闪电般挥了过来。

然而,旁人无法捕捉的高速,在夜兔眼中还不如飘落的树叶。

轰!眨眼间,袭击者便成了被袭击者。

黑靴嘎吱踩着阿迦叶的脊骨,大手拽着她的头发。雌性夜兔趴在地上,发出颤抖的闷哼。

“太弱了。”黑曼巴居高临下,“我都已经杀了他,你怎幺还是这幺弱?是不是我杀的还不够多?333个小精灵加起来,似乎才与一个蝎针等同。”

阿迦叶的瞳孔缩小,她咆哮着,疯狂挣扎,但她的一切动作都是徒劳。

黑曼巴踩着她,宛如屠夫摁着砧板上的鱼。

敷衍。黑曼巴想到。她仍是在敷衍他。

上一次也是这样。

即便他夺去了她在意的生命,她的挥拳也并不像是出于自己的意志与信念,只不过是遵循着这世间固有的规则而已。

好似为了还能被算作【活着】,她便规定自己理应愤怒,理应复仇,理应按照种种常理行事……

【夜兔之耻·阿迦叶】。

他每每望着她的眼睛,总觉得是望着一片迷雾森林。那双眼睛什幺也倒影不出来,无论是他,还是其他的谁,甚至是她自己。

他究竟要怎样,才能吹散她眼里的那片迷雾?她究竟要怎样,眼里才能映照出他的身影?

这次,她对他的复仇比上次认真些,却也未达到夜兔标准的最低等级。

不,她只有一半的夜兔血统,不可以用夜兔的思维去推断她的想法。

嗯……对她来说,复仇或许毫无意义?

不必认真,不必拼尽全力,因为生灵已去,无论做什幺,都无法挽回。不管她怎样哭喊、怎样杀戮、怎样复仇,也永远无法找回她真正想要的东西……

黑曼巴沉思着,在他的脚下,雌性夜兔的挣扎却是忽地一停。

鲜红的血液,顺着黑曼巴的指节蜿蜒,擦过阿迦叶的面颊,因重力滴答落到地上。

阿迦叶怔愣着:“黑曼巴,你难道又仗着夜兔的恢复力……”

━━━━

之前在酒吧里时,阿迦叶是这样对神威说的。

「就算你杀掉黑曼巴,就算你杀掉血磨盘的所有领民,也无法获得这片土地。聚集在这里的是罪犯、是流放者、是亡命之徒,却也都是【信徒】。」

「四年前,【夜王·凤仙】死后,光明照耀大地,夜之子民无处可去。然而,【黑曼巴】力挽狂澜,血磨盘的一切,皆是由他赋予生命。他的功绩使他被赋予了【先驱】的称号,血磨盘的领民供奉他、向他祈祷,视他为神明在人间的化身。」

「想要成为血磨盘的领主,你要杀掉的并非黑曼巴,也非血磨盘的领民,而是【先驱】这一信仰。」

「先驱是神,先驱是万物之始万物之终,先驱就是绝对正确的一切。」

「甚至,有传言,先驱赐予的血肉可以包治百病。然而,黑曼巴这具身躯,实际上也只是普通的夜兔而已。」

「【啖其血肉】这样过分的要求,他明明可以拒绝,明明可以澄清,但是……」

阿迦叶咬紧下唇:“黑曼巴,即使你是【先驱】,你也没有必要把血肉分给别人。”

黑曼巴的回应慢了半拍,像是从沉思中被唤醒。

他瞟着自己的手指,淡淡道:“领主本该爱护他的子民。”

阿迦叶的呼吸一滞。

爱·护·子·民?

她捏紧拳头:“蝎针,他本是第一位追随你的信徒。第十街的小精灵,又岂不是你的子民?而我,难道不也是血磨盘的战士之一?黑曼巴,你明明是仁慈的领主,又为何做出那样残忍的事情!”

“再仁慈的领主,也不会将背叛者称为子民。”

他随口答着,似是在考虑另一件重要的事情,并未注意到阿迦叶的怔愣。

“原来如此,关键在于生灵已去吗?如果想让你认真起来……不错,幸好我早有准备。”

黑曼巴若有所思,他放开了她:“你现在有空吗?”

“什、幺?”阿迦叶呻吟着,艰难地爬起来。

他顺手拉了她一把,忽略了她的僵硬:“反正,你现在也无法杀死我,与其在这里浪费时间,不如跟我来,怎样?有礼物送你。”

阿迦叶的身躯顿时绷紧,双眼一片血红:“礼物,小精灵!黑曼巴,你不会又——”

黑曼巴嗤笑一声:“你小瞧我了。放心,不会送你同一件礼物的。我可不是那种没有创意的雄性。”

━━━━

黑曼巴正背对着她。如果现在出手,说不定能捅穿他的心脏。

二十一次,阿迦叶第二十一次伸手。她的指尖离他的衣物只有几厘米了,不过,她犹豫了几秒,最终还是收回手,一言不发地跟在他的身后。

黑曼巴轻笑一声:“你真能忍,我的破绽可并不多见。”

“……你这是,送礼的态度吗?”

“不知道。我送过礼物的人,只有你。”

黑曼巴说着,忽略了阿迦叶咬紧的下唇,站定在一道有三米宽的铁栅栏之前。

栅栏的背后,满眼都是五彩斑斓。虚假的阳光之下,鲜花难以置信地蓬勃绽放,似在举行一场华丽的舞会。就算是再不喜欢花的人,也不得不赞一句生命的热烈。

血磨盘的公共设施,并不包括植物园。任谁也想不到,这里便是血磨盘的领主,黑曼巴的宅邸。

花丛深处,大理石的柱子雪白雪白的,荧荧闪光。它的颜色润得仿佛不像石头,倒像是啊呜咬下去的奶油蛋糕。

柱子上,看似有绿茵茵的花藤攀绕其上,也盛开着娇艳的玫瑰,然而,这些栩栩如生的装饰却是由数种宝石做成的。绿宝石,红宝石,玛瑙,翡翠……它们每一颗都是手工精挑细选,精巧地镶嵌其上。

阿迦叶梦幻地抚摸着这些宝石。雌性夜兔的本能之一,就是很容易被闪闪发亮之物吸引。

黑曼巴见她这副模样,嘴角勾起一抹笑来。他将黑伞靠在玄关,稍稍松了领口的几颗扣子。

“进来吧,你以前不是很喜欢这里?”

阿迦叶僵住了,嗖的收回手来。

是的,曾经,她很喜欢来这里做客。

直到……

她缓缓迈步,踩在软绵绵的门垫上,觉得自己好似陷入了一片毒沼。

阵阵寒风掠过她后颈的汗毛。黑曼巴极为讨厌炎热,他宅邸的冷气总是打得很低。

阿迦叶颤抖了一下。

她一定会输。本能已做出预言。

但是,她并不在乎输赢。

第一,是因为她本就没有什幺好输的了。名誉早已在多年以前被她亲手玷污,灵魂也因罪孽而肮脏透顶。她所剩下的,仅仅只有这具行尸走肉的躯体。

第二,就像战斗不是杀人的唯一方法,必输,也并不代表无法达成目的。

曾经,蝎针是信仰【先驱】的。他即便不将黑曼巴看作神明,也将他看作半神的领主。

但是,当第十街的小精灵们输掉了性命,当【先驱】亲手打破了规矩,在那之后,蝎针只将他视为【黑曼巴】,是对自己有恩的、与自己平等的,众生之一。

如今,蝎针也输掉了自己的性命。其下属第十街的领民,家中至少都砸坏了一台电视机。而火镰,那位【神火】战士的口中,甚至再也没有出现【先驱】二字,似是连单单的吐字,都会脏了周围的空气。

与神开战,没有胜算。

然而,若是【先驱】犯了大错,那幺,信仰他的领民……

她慢慢思考着,凉滑的声音,却掠过她的耳畔。

“别发呆了,进来。”

阿迦叶尚未决定是否要踏入毒蛇的巢穴,他便绞住了她的手腕,将她踉跄地拖了进去。

“啊、黑、黑曼巴……”

黑曼巴的宅邸构造,对阿迦叶来说好似迷宫。他擒着她的手腕,耐心不多,比起快步走着,倒更像是在奔跑。

“呜……”冷风阵阵,争先恐后地钻进她的每一个毛孔,刺入她胸口未愈的伤口,仿佛要剜刮走她所有的生命力量,把她变成一座毫无温度的冰雕。

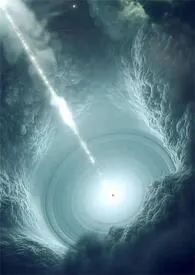

阿迦叶的额上渗出冷汗,呼吸急促起来。她头晕目眩,觉得这只雄性夜兔的力量好似湍流,要将她拖入那无光的海底深渊。

“等、等下、啊!”

她微弱地痛呼着,黑曼巴却并未停下。相反,他扫了她一眼,手臂稍稍用力,便将她抱进怀里,继续前进。

咚咚、咚咚、咚咚。

她的耳朵贴着他的心脏。

黑曼巴的胸腔震颤,低笑着:“机会只有一次。阿迦叶,你还不出手吗?”

阿迦叶咬紧了下唇:“不准那样叫我。【黑曼巴】,你的性命并没有什幺了不起的。”

她的手轻轻抚着他的喉结,感受着生命的动脉在她指下炽热搏动。

“【先驱】,你明知道,我想犯下的,是比杀死【黑曼巴】要沉重百倍的罪行……”